一日目

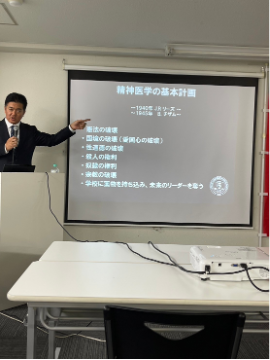

心の病はこうして作られた

~ 精神医学の真実を知ることで、助かる命がたくさんある~

講師:小倉ゆずる 氏(市民の人権擁護の会日本支部 支部長)

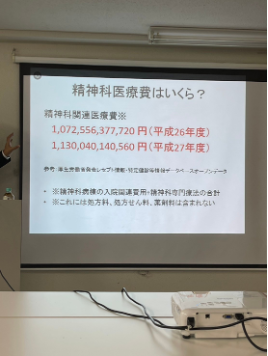

精神医学に関し、精神医療の現状や向精神薬など薬物治療に依存させる問題、強制入院の実態など多くの課題についてお話がありました。

2001年、自身が運営するスイミングクラブに通っていた小学生が「頭の病気」と診断され、70日間の入院後に意識がもうろうとした状態になっていたことがきっかけで、向精神薬の問題、精神医療に関心を持たれました。その子どもが服用していた「リタリン」は覚醒剤に近い成分を含む薬でした。これを医師が処方し、保険で購入できるという現状に疑問を持たれたそうです。

精神医療の現状を調べると、日本では毎日500件の強制入院が行われており、これは世界的に見ても突出して多い状況です。入院患者のうち、50年以上も精神病院に閉じ込められている方が1,773人いるとわかり、最長では98年間も入院していたケースがあるそうです。

現在、精神疾患を持つとされる人の数は増加し続けています。その理由として、以下の2点を指摘しています。

現在、精神科には374の診断名がありますが、それらの病気はどれも「完治」することはなく、ほとんどが「寛解(症状が落ち着いている状態)」とされるのみだそうです。

また、薬物治療の問題点としては、発達障害の診断を受けると、初診は30分ほど時間をかけるものの、その後の診察は5分程度で終わり、薬を処方されることがほとんどだといいます。学校や職場で「精神科に相談してみては?」と言われることもありますが、精神科医の治療によって患者が本当に回復しているのかを見極める必要があるとのことでした。

また、リスデキサンフェタミン(ビバンセ)などの薬が発達障害の治療に使われていますが、これらの薬は覚醒剤と同じ成分を含んでおり、副作用の発現率も高いとされています。

精神疾患の診断基準の曖昧さの問題については、19世紀にドイツで「精神」という概念が再定義され、「精神は存在しない」とされました。これが現在の精神医学の基礎となっています。また、ドイツの精神科医クレペリンは、人々の行動を細かく分類し、1,500以上の病名を作りましたが、その分類には科学的な根拠がないとされています。

かつて精神疾患は遺伝によるものとされ、それを理由に優生思想が広まりました。日本でも、精神疾患を理由に強制的な不妊手術が行われた過去がありましたが、現在に至るまで精神疾患が遺伝によって引き起こされるという科学的証拠は示されていません。

国際的な動向としては、明るい話題として、2023年10月、国連とWHOは「生物学的精神医学との決別」を表明し、各国政府に向けた法整備の指針を発表しました。イタリアなどでは、精神疾患のある人を病院に送らず、一時的なシェルターで保護する取り組みを進めた結果、予後が良くなったという報告があるそうです。

【参加者との質疑応答】

講演の後、参加者からの質問に対し、小倉氏は以下のように回答されました。

精神科の薬をやめるには、慎重に進める必要があります。離脱症状が出ることが多いため、医師の指導のもとで減薬することが重要です。ただし、現在の医学部教育では「薬のやめさせ方」を学ぶ機会がほとんどないため、専門的な知識を持つ医師に相談することが望ましいとのことでした。

近所に精神的に不安定な様子の人がいる場合、まずは「あなたの話を理解したよ」と安心させることが大切です。ただし、同意しすぎると依存関係になるため、「私は同意はできないけれど、あなたの話を理解しているよ」と伝えることが良いとのことでした。

小倉氏の「知識には責任が伴う。責任を担うほど自由になり、責任を手放すほど奴隷になる社会ができる」との言葉が印象的でした。

今後も、精神医療の現状について正しい知識を持ち、社会全体で考えていくことが求められると感じた講演でした。

二日目 研修

日本の自動車業界に迫る戦後最大の危機

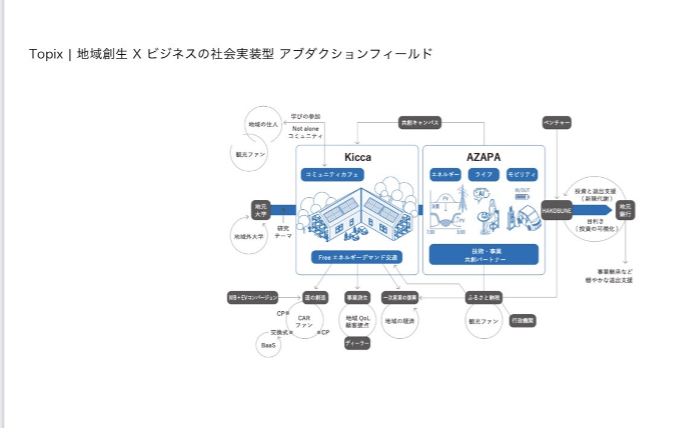

AZAPA株式会社 代表取締役社長&CEO 近藤康弘氏 (祖父が戦艦大和の設計者)会社概要:アザパ株式会社(AZAPA株式会社)は、主に自動車産業を中心とした技術開発とエンジニアリング支援を行う日本企業

講演では膨大な資料と共に近藤氏の講演が行われた。まさに国の舵取りを行う全ての関係者が知るべき内容であった。社会システムのアップデート VISION Brand Architecture Magician 状況を塗り替える⾼い技術と豊かな発想⼒、 共創による選択肢を増やす! そして、強い志を持って 危機的な状況を⼀転する存在として共に戦う意思を持つことが重要であることを講演頂きました。

日本は労働人口の減少とエネルギー資源の不足、高齢化の進行という複合的な課題を抱え、現在とは大きく異なる社会構造が予想される。労働の自動化と産業構造の変革、労働人口が大幅に減少する中で、産業は省人力化に大きくシフト。 AIやロボティクスや協調システムの進化によって、多くの労働作業が自動化される。 特に、AIによる知的作業は、人の能力を超える。同様に、農業や介護など重労働、時間 的に活動が不利な状況もロボットの利用が一般化する。とのこと一部ですが各テーマに沿っての見解をまとめます。

2050年までの日本予測

① エネルギーの自給率向上と 分散型エネルギーシステム

日本は、地政学上で脆弱で、輸入エネルギーへの依存が高い。 脱却する為には、再生可能エネルギーの普及と分散型エネルギーシステムの導入 による電力系統依存とは別に、分散型エネルギーによる循環率の向上が必要となる。 地域ごとのエネルギー特性に合わせた発電方法、地域のエネルギー循環方法、調整力 となるエネルギー保有、電力を安定して供給する為にEVなどの普及に伴うエネルギー マネージメントによる需給予測が必要となる。

② 高齢者中心の社会と ケア産業の高度化

2050年には人口の約3割が65歳以上の高齢者となり、日本は「超高齢化社会」となる。 高齢者が自立して生活を続けられるための環境整備が進み、住宅や交通インフラが 高齢者に優しい設計へと変わっていく。食事などは冷凍の健康食品が配送され、新たに 地域の一次産業が復興する。 ケア産業では、AIやロボットが介護をサポート、医療分野では遠隔診療や予防医療が 発展することで、高齢者の健康寿命が延び、医療負担の軽減が図られる。

③ デジタル経済と グローバルな働き方

デジタルインフラの進展により、リモートワークやフリーランスの形態が一般化、 地方や国外からも日本の仕事に参加できる環境が整う。都市集中型の経済から、地方分 散型の経済に変わり、地域格差の解消や地域活性化も促進される。外国人労働者や技術 者の受け入れも進み、日本は多様な文化や価値観を受け入れる社会になっていく。

④ 多様化するコミュニティと共生社会

人口減少とともに地域社会は縮小傾向にあり、新しい形のコミュニティが生まれる 可能性がある。地域内外での「共生」を基盤に、互助の仕組みが進化し、高齢者と若者、 外国人がインクルーシブな地域社会が形成される。 地域ごとの特性を最大利益に還元する為のチャレンジが盛んに行われると予想。

⑤ 労働の自動化と 産業構造の変革

労働人口が大幅に減少する中で、産業は省人力化に大きくシフト。 AIやロボティクスや協調システムの進化によって、多くの労働作業が自動化される。 特に、AIによる知的作業は、人の能力を超える。同様に、農業や介護など重労働、時間 的に活動が不利な状況もロボットの利用が一般化する。

講義ではこの項目に伴い自社が行う事業を具体的に紹介された。特に労働の自動化と 産業構造の変革の部分では自社の最先端でもある大林組との取組みである建機や工場の自動化についての事業を紹介された。

【まとめ】

今回は専門性をもってより深く業界の事情も含めてお話し頂いた。 モビリティの性能デザインと技術開発や自動車メーカーやサプライヤーと連携し、車両の性能設計やシステム開発を信念をもって手がけていることがわかった。日本国内で唯一、外部から自動車メーカーに対してモビリティの性能デザインを提供できる企業としての地位を確立されていて、世界に対抗できる胆力のある技術力と交渉力、そして社会システムそのものをデザインすることができる貴重で素晴らしい技術をもった会社であること、またこの国の宝であることを認識した。

最後に近藤氏より龍馬プロジェクトメンバーにメッセージ

サムライの皆さんへ 河井継之助(幕末の風雲児・長岡藩の蒼龍)のごとく 財政問題、時代の変化… 信念を持ち、政治経済の世界で正しい情報を使い、既成にとらわれず、、変⾰者であれ!

近藤

文責:龍馬プロジェクト関西ブロック長 南方 泉(富田林市議会議員)

2025.03.10

四国ブロック2025.02.09

関東ブロック2025.02.02

東海ブロック 関西ブロック2024.12.11

関東ブロック2024.11.17

北海道ブロック 東北ブロック